Intervista a Ludovica Morrone (@kaname.midori)

Quando in una cultura viene riconosciuto socialmente un determinato periodo della vita delle persone, significa che viene normalizzato un cambiamento precedente. Successivamente ai termini, si sviluppa una vera e propria costellazione di oggetti, strutture materiali e sociali, dedicate a quella fascia di età.

Uno dei casi più eminenti è la fanciullezza in epoca Vittoriana, dietro la quale nacque una moda di abbigliamento, uno stile letterario, un cambiamento delle abitazioni e dei servizi di educazione.

Non diversamente in quanto a impatto sociale, nazionale e internazionale, avvenne in Giappone all’alba dell’era Meiji (a partire dal 1968) con la riforma della cultura per le ragazze, la “Shōjo Bunka” (da notare che il kanji di “bunka” è composto da scrittura+cambiamento).

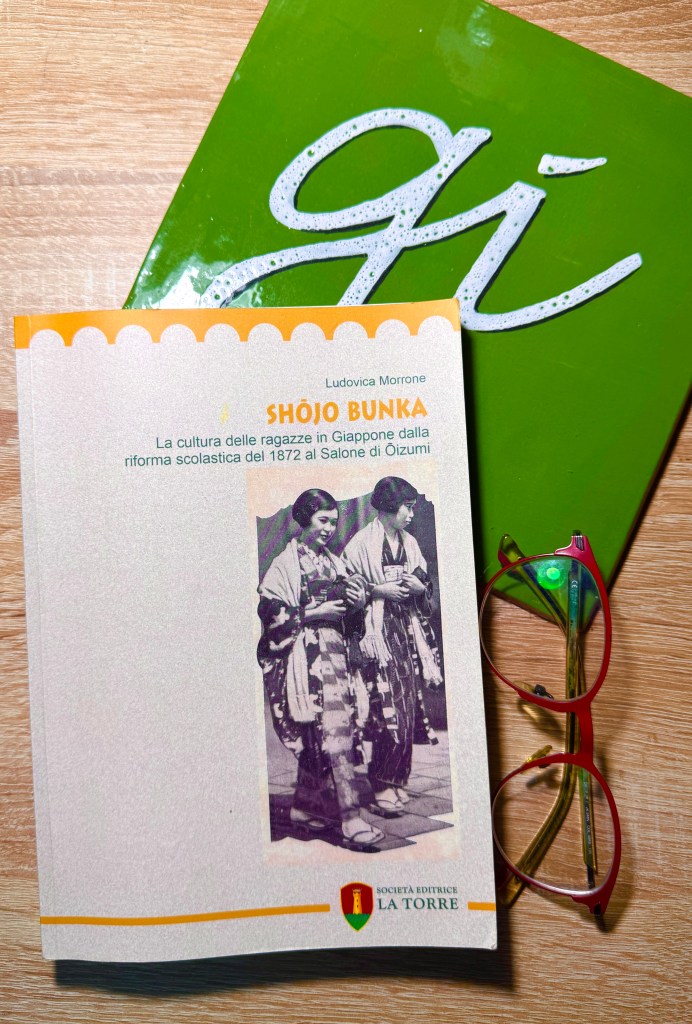

È un momento chiave della cultura giapponese, su cui si sofferma il saggio di Ludovica Morrone Shōjo Bunka. La cultura delle ragazze in Giappone dalla riforma scolastica del 1872 al Salone di Ōizumi, edito dalla Società Editrice La Torre proprio a gennaio di quest’anno.

Il volume, seppur non lunghissimo (circa duecento pagine), è densissimo di informazioni storiche e letterarie e procede in ordine cronologico dalla riforma dello studio per le ragazze, fino a quell’episodio di grandissima fertilità artistica che fu il Salone di Ōizumi, raccogliendo tutti gli elementi che hanno influenzato il cambiamento della cultura delle ragazze: la moda, gli abiti, le suggestioni degli stili stranieri, le riviste e le illustrazioni, e in generale la cultura pop e di intrattenimento.

Ludovica Morrone è membro dell’Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi e conduce un profilo Instagram di grande successo @kaname.midori .

Ho avuto il piacere di intervistarla, e la ringrazio della sua disponibilità.

Leggendo il tuo libro mi è venuto da pormi una riflessione generale: si parte dalla cultura delle ragazze e si arriva a quella parte della cultura giapponese che ci affascina di più: il manga, l’intrattenimento, la moda. Insomma, quegli elementi di attrazione che fanno staccare biglietti aerei per il Giappone. Spesso si considera la cultura delle donne come un mercato poco potente, qui invece siamo di fronte a qualcosa di enorme in termini economici. Quanto la cultura delle ragazze ha influenzato la cultura del Giappone moderno e contemporaneo?

L.M. Ha influenzato notevolmente la cultura contemporanea, basti pensare ai furoku o ai gūzu (gli omaggi allegati alle riviste di manga). Lo stilista di moda Kenzo, conosciuto a livello internazionale, si è rifatto a moltissime opere del noto illustratore jojōga Nakahara Jun’ichi; il celebre mangaka Kamimura Kazuo è noto per essersi ispirato all’artista Takehisa Yumeji; la cultura del kawaii e i prodotti della nota azienda Sanrio, dai fatturati da capogiro, nascono proprio grazie alle esigenze e alle richieste del gruppo sociale delle shōjo. Sono innumerevoli i contributi della cultura femminile in Giappone: questi potremmo definirli gli esempi più noti e conosciuti a livello internazionale.

La riforma scolastica dell’Era Meiji arriva nel 1872, nel tardo Ottocento (da noi la presa di Porta Pia era avvenuta da appena due anni). Come vivevano le ragazze prima? Sappiamo che c’era una buona alfabetizzazione grazie alle terakoya, scuole a cui potevano accedere tutti e tutte, ma anche sfruttamento, tanto lavoro, matrimoni combinati, ecc. Quanto è migliorata la condizione delle ragazze? E nonostante questo miglioramento, perché, secondo te, la figura della donna in Giappone è ancora così marginale e le sue opportunità limitate? Il movimento femminista è attivo?

L.M. Per quanto le terakoya cercassero di sopperire alla mancanza di un’istruzione formale per le bambine in Giappone, la formazione che offrivano era davvero misera se paragonata a quella maschile e comunque insufficiente poiché spesso elitaria e pochissime fortunate potevano permettersi una tale opportunità. Possiamo dire che prima del 1872 è come se non esistesse una vera e propria istruzione per le shōjo. In seguito, la loro condizione è andata nettamente migliorando, e oggi nell’ambito dell’istruzione non vi sono più (almeno sulla carta) disparità di genere.

In anni recenti, con il movimento #MeToo, le femministe nipponiche sono riuscite a far puntare i riflettori su di sé ma i loro manifesti rimangono ancora poco definiti e, soprattutto, conosciuti. Nelle università, intanto, i movimenti femministi stanno gradualmente aumentando, speriamo quindi in un futuro prospero per queste realtà.

Nel tuo libro hai raccontato la cultura delle ragazze vista dal cannocchiale culturale del manga. Ma anche il manga stesso in quel periodo è cambiato moltissimo, di pari passo alle nuove esigenze di lettura delle ragazze e delle donne. Tu descrivi come nasce quello che oggi chiamiamo shōjo, fino ad arrivare ai racconti erotici di tipo yuri e boy’s love (entrambe narrazioni scritte da donne per le donne). Insomma, se non fosse per la shōjo bunka, il manga oggi non sarebbe quello che conosciamo?

L.M. Assolutamente. Un punto cruciale della Shōjo kakumei (“Rivoluzione shōjo”) è da ricercare proprio nell’esplorazione di nuovi generi narrativi da proporre a lettrici che durante gli anni Sessanta erano stufe di leggere sempre le stesse vicende tra casa e scuola. Se non avessimo avuto mangaka intraprendenti come Mizuno Hideko prima, e le mangaka del Gruppo 24 poi, non avremmo lo shōjo manga che conosciamo oggi.

Lo shōjo non è un genere, ma un modo per identificare un pubblico di destinazione. Si dice infatti “target”. Quali sono le origini del target?

L.M. Dalla mia ricerca è emerso che i target delle riviste di manga che conosciamo oggi, come shōjo e shōnen, nascono da una necessità di natura formativa.

Il Ministero dell’Istruzione trovò nell’editoria un modo per poter offrire agli studenti nipponici dei prodotti non solo d’intrattenimento ma anche formativi. Non a caso, le riviste d’intrattenimento d’anteguerra shōjo e shōnen offrivano storie ad hoc ai loro lettori e alle loro lettrici poiché supervisionate da alcune sottosezioni del Ministero dell’Istruzione che davano il loro consenso alla pubblicazione.

In Italia lo shōjo è immaginato come un racconto puccioso e sentimentale, mentre è stato rivoluzionario nella storia del manga. Come e perché nasce la diffidenza italiana nei confronti dello shōjo, che è poi il manga su cui l’editoria italiana si è costruita negli anni ’70-’80?

L.M. La seguente è una riflessione, un flusso di coscienza, basata dalla mia esperienza di lettrice più che di studiosa.

Io credo che negli ultimi anni il target delle shōjo in Italia si sia stagnato sulle storie che vendono, quelle basate su storie d’amore slice of life e vicende scolastiche. La proposta continua di queste storie ha creato una sorta di stereotipo e pregiudizio su questo target che, come dicevi bene tu prima, è composto, come tutti gli altri target, di innumerevoli generi narrativi.

Secondo una mia discreta opinione, proporre in Italia le stesse etichette di targetche propone il Giappone è stato un errore che ha portato solo a equivoci e pregiudizi nei confronti di determinate opere. Se queste etichette non fossero mai approdate da noi, probabilmente ci sarebbe meno preconcetti sullo shōjo.

Quanto ha pesato l’influenza della cultura estera, statunitense prima ed europea dopo, sulla cultura delle ragazze?

L.M. Ha pesato molto. Faccio un altro esempio portando alla luce sempre un caso offerto da Nakahara Jun’ichi. Il noto artista di jojōga adorava illustrare e ritrarre Audrey Hepburn. E perché proprio Audrey Hepburn e non Marilyn Monroe? Perché Hepburn, con i suoi occhi neri, i capelli castani e le forme longilinee, era in linea con l’estetica della bellezza femminile giapponese, a differenza di Monroe, con i suoi capelli biondo platino e le sue curve.

Su questo tema vi consiglio di recuperare gli articoli di Leone Locatelli: Locatelli Leone, “Jojōga. Gli artisti che hanno forgiato l’estetica degli shōjo manga”, Manga Academica, Vol. 15 [2022], 2022, pp. 55-75; Locatelli Leone, “Jun’ichi Nakahara e Dollworld”, Heroica: Women in Culture, 2020.

Il famoso film Vacanze romane, interpretato sempre da Audrey Hepburn, fu trasposto in fumetto da Mizuno Hideko e fu particolarmente apprezzato dai lettori giapponesi. Anche Fire!, sempre di Mizuno, è esemplificativo di come la cultura americana di fine anni Sessanta avesse attecchito in Giappone. Per non parlare delle mangaka del Gruppo 24 che hanno fatto ampio uso di ambientazioni e aneddoti della storia europea nelle loro opere; basti pensare solo a Le rose di Versailles (Lady Oscar) di Ikeda Riyoko.

Tra i numerosissimi nomi di mangaka che hai preso in esame, qual è la tua preferita?

L.M. Sicuramente Mizuno Hideko. La storia della sua carriera mi ha affascinata e mi è piaciuto raccontare come il suo lavoro abbia fatto da anello di congiunzione tra le grandi artiste degli anni Sessanta e quelle degli anni Settanta.

Il Salone di Ōizumi è stata un’esperienza breve ma fecondissima, nata dalla convivenza, forzata e non esattamente tranquilla, tra Moto Hagio e Keiko Takemiya. Gli elementi centrali di questa esperienza sono stati la collaborazione tra le mangaka che presero a riunirsi nell’abitazione di Hagio e Takemiya, che spesso si aiutavano tra loro per rispettare le scadenze. Uno spirito solidale, di sorellanza femminista, secondo te paragonabile a quello che vide gli animeka occupare gli studi di produzione per la parità salariale?

L.M. Se presa un po’ alla lontana, sì, potremmo definirla una situazione simile a quella degli animatori giapponesi.

Come racconta Takemiya Keiko ne Il suo nome era Gilbert, quella delle mangaka del Gruppo 24 era anche una lotta salariale affinché le tavole disegnate da artiste donne fossero retribuite allo stesso modo di quelle disegnate dagli uomini. Come hai ben detto tu, si trattava soprattutto di solidarietà femminile nello spalleggiarsi l’un l’altra nei momenti di crisi durante le consegne dei lavori. Esemplificativo è il caso di Hagio con il suo Cake cake cake. Kōdansha le diede innumerevoli problemi con quell’opera ma, grazie a Takemiya che fece da intermediaria, Hagio riuscì a ottenere un contratto con Shōgakukan per cui lavorò svariati anni e con cui avrebbe pubblicato i suoi più grandi successi.

Da un punto di vista prettamente estetico, cosa il fumetto giapponese di oggi deve al Salone di Ōizumi? E quale è stata la sua influenza più diretta sulla cultura delle ragazze?

L.M. La sua influenza più diretta penso sia nel rapporto che si instaurò tra lettrici e mangaka. Fino a quel momento, gli editori facevano spesso da mediatori tra artisti e lettrici, come dimostrano le riviste d’anteguerra. A partire dagli anni Settanta, invece, il rapporto tra lettrici e mangaka diventa imprescindibile e perfino necessario per l’artista per comprendere attraverso le lettere, i fan club, i sondaggi di gradimento come proseguire la propria storia per soddisfare non solo le proprie necessità artistiche ma anche le richieste del pubblico. Come scrivo in conclusione al mio saggio: «Le mangaka del Gruppo 24 non hanno solo contribuito alla “Rivoluzione shōjo” ma hanno dimostrato anche quanto importante fosse il legame con gli artisti del passato e con le loro lettrici di oggi. La shōjo kakumei, intesa non solo come riforma del panorama artistico del manga ma anche come evoluzione sociale, non può dirsi quindi tale se privata di uno di questi tre elementi: storia, shōjo e manga».

Ludovica Morrone, classe 1995, è laureata magistrale in Lingue e Civiltà Orientali (curriculum giapponese) presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Dal 2022 è traduttrice freelance e divulga sul suo account Instagram la storia e l’evoluzione dello shōjo manga e della cultura delle ragazze in Giappone. La trovate come @kaname.midori. Questo è il suo primo saggio.