Da grande appassionata e fruitrice del linguaggio volgare, colloquiale, del registro linguistico parlato anche nella scrittura, dei regionalismi e delle parlate vernacolari di tutta Italia, mi sono posta frequentemente delle domande sulla natura linguistica delle parolacce, un argomento peraltro stuidiatissimo dai linguisti e dalle linguiste, ma forse non sufficientemente divulgato.

Da grande appassionata e fruitrice del linguaggio volgare, colloquiale, del registro linguistico parlato anche nella scrittura, dei regionalismi e delle parlate vernacolari di tutta Italia, mi sono posta frequentemente delle domande sulla natura linguistica delle parolacce, un argomento peraltro stuidiatissimo dai linguisti e dalle linguiste, ma forse non sufficientemente divulgato.

La linguistica delle volgarità è di grande interesse poiché rivela come una società interpreta persone, azioni. Come recepisce e stigmatizza alcuni comportamenti, oltre ad avere un interesse storico non indifferente, poiché alcuni termini affondano la loro etimologia in tempi remoti e attività che oggi sono totalmente dimenticate. Di alcune parole non si conosce neanche l’etimologia, la si suppone in modo confuso. Data la vastità delle volgarità vernacolari italiane, i cui dialetti sono innumerevoli, sarebbe importantissimo uno studio regione per regione di etimologia, glottologia e lessicografia delle volgarità. Peccato non si faccia per pudicizia, forse, o forse per inerzia.

Nella mia pur modesta esperienza di volgarità assortite, sono riuscita a distinguere dei macrogruppi di volgarità:

1) parole attinenti al mondo degli animali (uso non esclusivo delle volgarità)

2) parole attinenti al mondo della sporcizia fisica e degli escrementi, umani e no

4) parole attinenti al genere e al sesso

5) parole attinenti alla classe sociale, in particolare al mondo rurale

6) parole attinenti al mondo delle divinità, dette anche “bestemmie” (alcune con emendamenti e varie sovrapposizioni al gruppo 4).

7) borderline sono le parole che riguardano la figura delle persone, malattie e disagi vari. Sono piuttosto diffusi e molto usati nel corso dei secoli, ma sono diventati una forma di insulto codificato nella seconda metà del Novecento. In ogni caso non sono “parolacce” quanto termini dispregiativi che nascono da un lemma a cui viene applicato un suffisso accrescitivo o dispregiativo (ad esempio “grassona”).

Altri termini insultanti, che possono riguardare attività illecite o immorali sono semplici offese, e questi non sono pertinenti all’insieme delle volgarità.

Se campo qualche altro paio di secoli, mi piacerebbe occuparmi anche degli altri macrogruppi, ma ho prestato particolare attenzione al gruppo di mio maggiore interesse, cioè il gruppo 4 (termini attinenti al genere e al sesso).

Ah, questo articolo sarà pieno zeppo di volgarità e bestemmie, chi si sente leso o lesa, preventivamente può lasciare la pagina fin d’ora.

La mia riflessione nasce ahimé tardiva, dopo aver sentito alcune femministe dire “mi girano le ovaie”. In quel momento ho pensato al mio pancreas, la nefrolitiasi e al DNA mitocondriale. Ma è una “parlata volgare” o siamo in una puntata del Dr. House?

Se a me dicono: “Mi girano le ovaie” mi viene da pensare a una ecografia, lo dico chiaro.

La lingua è la lingua, e non basta una semplice inversione o sostituzione del termine, occorre che questo sia stato incamerato come “volgare” o “gergale” per essere utilizzato come volgarità che sortisca il suo effetto, cioè quello di generare un rafforzamento dell’immagine figurata.

È anche possibile che “Mi girano le ovaie” arrivi a essere un equivalente femminile di “Mi girano le palle”, ma dubito che accada entro la fine del millennio.

La ragione è semplice: le ovaie -così nominate- sono una parte anatomica del corpo femminile. Non sono un eufemismo di quella parte anatomica. Le “palle” invece sono un eufemismo per “testicoli”. Perciò non fa ridere o non aggancia l’immaginazione.

Il punto è proprio questo: NON ESISTE un eufemismo per ovaie. O si dice ovaie, o si dice ovaie. Se non viene inventato un eufemismo gergale per “ovaie”, non ci sarà nessuna vera volgarità correlata a questo termine, ma solo blande fotocopie della volgarità al maschile.

Come non esiste una pornografia per donne (intendo una vera pornografia per donne, non quella che trovate sotto l’etichetta “nubile porn”) ancora non esiste una volgarità per donne, che non deve necessariamente essere l’inverso di quella maschile. Le ovaie potrebbero non girare o ruotare, ma fare altri movimenti, o nessun movimento affatto. “Mi sono rotta la vagina” è una scena da E.R. Medici in prima linea.

Presto, qualcuno chiami il dottor Benton! Sala operatoria uno!

È importante che il femminismo (di qualunque femminismo si parli) almeno inizi, anche goffamente, a inventarsi un suo proprio mondo di volgarità, e questo passerà dalla terminologia anatomica, al suggerimento di quella terminologia, all’eufemismo, e ad altro che non so immaginare (chi potrebbe?).

Si ripete un po’ il problema del neutro, che in italiano non esiste (ne parlerò prossimamente in un videino, appena riesco a toglievmi l’effetto cvespo dai capelli, tefovo). Dei mille modi pensati a tavolino non ce n’è uno che vada bene, dall’asterisco al trattino, la -u- o l’inclusivo con la ripetizione, che genera a volte effetti comici.

L’invenzione a tavolino dei termini è ricorrente nella storia delle lingue di ogni paese (noi abbiamo avuto i numerosi termini inventati da D’Annunzio), ma per quanto riguarda le volgarità, è davvero difficile inventarle. La volgarità verbale nasce dalla necessità di esprimere quel concetto in modo iperbolico o rafforzato, o elusivo, allusivo o catartico. È per questa ragione che il grande calderone delle volgarità sono i regionalismi e i gerghi, non i dizionari e le grammatiche.

La sintesi è che non c’è nessun disdoro nel dire: “Mi avete rotto il cazzo”, perché in quanto espressione generica, immaginativa e colloquiale, per di più così diffusa, diventa immediatamente -come dire- unisex.

Più problematico l’uso di espressioni come “figlio/a di puttana”, “porca troia”, “porca madonna” (esempio in cui si fondono i gruppi 1, 4 e 6 -animali, sesso e divinità), “rottainculo” e altre espressioni analoghe che individuano con estrema precisione nella figura femminile unicamente l’elemento sessuale visto dalla parte maschile. Come apparirà evidente, l’inverso in questo caso non è fattibile.

Ad esempio il classico “figlio di puttana”. Se dico a una persona “figlio di puttana”, potremmo arrivare a uno scontro verbale o fisico (quando i decreti sul Covid consentiranno le zuffe), mi potrei beccare una minaccia di qualche tipo, ma non ci sono gli estremi per una qualsiasi azione legale.

Cos’è la controparte maschile della puttana? Non banale domanda. Il marchettaro? No. Il marchettaro è socialmente individuato come un omosessuale che va con altri uomini, non necesessariamente omosessuali, a pagamento. Quindi non un uomo che si fa pagare per fare sesso con molte donne.

Vediamo: il “toy boy”? No. Il “toy boy” è un giovane bello e aitante che si fa lautamente pagare per essere sfoggiato da donne ricche e di solito avanti con l’età. Ma diciamo che è di uso “quasi esclusivo” perché cesserebbe quella funzione di attrattività che la ricca signora vuole le sia conferita dalla compagnia del ragazzo. Insomma sta con una donna alla volta.

E comunque “figlio di toy boy” non è granché come insulto, eh.

Non esiste l’inverso della puttana. Non esistono maschi che si fanno pagare per fare sesso con molte donne, per strada, in auto, al freddo, massacrati da “mammone” che gli chiedono il 90 per cento dell’incasso giornaliero e li violentano anche, o li prendono a pugni, o col mattarello, nel caso. Non esiste questa “figura professionale”.

Quindi? Che tipo di uomo va con molte donne? Il puttaniere. Ok, “Figlio di puttaniere” non è malvagio come insulto, ma stiamo ancora insultando le donne.

Che facciamo allora? “Figlio di maniaco sessuale”? Uhm, non mi dispiace. “Figlio di pedofilo”? Querela subito.

Ricapitolando: la Legge italiana consente a chiunque di dirmi in faccia che mia madre è una prostituta. Mia madre è una prostituta: tutti me lo possono dire senza che io possa far altro che difendermi verbalmente. Una persona in fila alla posta potrebbe dirmelo, una cassiera incazzata potrebbe dirmelo, il centralinista Telecom potrebbe dirmelo. Tutti. E la Legge Italiana? Zitta, muta.

Ma se io dico: “Figlio di pedofilo” scatta la querela. Ah sì.

Si accettano suggerimenti.

E per oggi, fine prima parte.

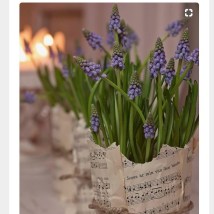

Qualche tempo fa ho intercettato l’ennesima discussione facebucchiana sulla pubblicità Pandora, fatta non da femministe o maschi Neanderthal, ma da giardinieri.

Qualche tempo fa ho intercettato l’ennesima discussione facebucchiana sulla pubblicità Pandora, fatta non da femministe o maschi Neanderthal, ma da giardinieri.