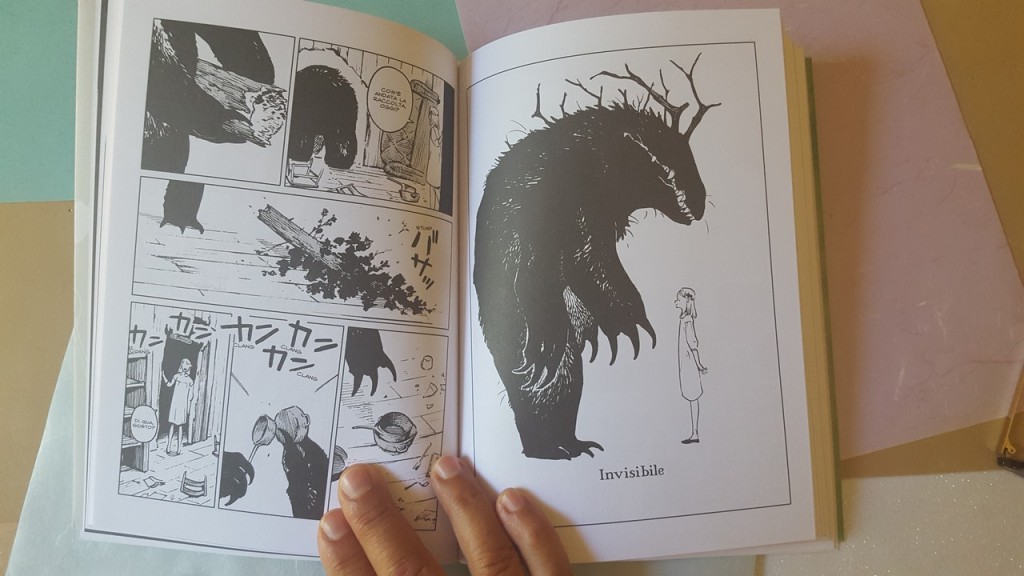

Non dovrebbe sorprendere che un autore come Nagabe piaccia tanto in Occidente. Il suo stile Art Nouveau coinvolge e affascina per dettaglio e creatività. Le creature insolite che disegna sono inquietanti e romantiche, dalle forme spaventose e dallo sguardo dolce.

Un filone che l’Europa conosce molto bene e che usa spesso nella favolistica, nella narrativa e anche nella cinematografia: racchiudere uno spirito nobile in una forma ripugnante. Dalla Bella e la Bestia, alla Casa dei melograni di Oscar Wilde, fino a The elephant Man, l’Europa ama storie in cui un corpo mostruoso ospita un cuore gentile e fragile.

Ci piace forse sentirci incompresi, indulgere nell’idea di essere meglio dell’immagine che lo specchio ci restituisce? Può darsi, ma è anche vero che dopo la Restaurazione e la Rivoluzione Industriale, la società diventa castigatrice nei confronti di forme e comportamenti non in linea con la struttura sociale e che gli artisti risentono subito e intensamente delle prigionie mentali.

L’idea di mostruoso, di brutto, si collega a quella di malvagio, cattivo, negativo. È un pensiero che in occidente ci deriva dall’imbarbarimento culturale del Medioevo, periodo nel quale risiedono molte delle suggestioni favolistiche riprese dal tradizione folklorica scritta e dal fantasy contemporaneo. Già nel suo precedente e fortunato Girl from the other side, Nagabe ha usato in abbondanza scenari medievali occidentali, e si può dire di questo autore che sia molto proiettato verso lo stile occidentale, tanto da conservare qualche flebile traccia stilistica del manga solo nei volti, principalmente femminili. Per il resto Nagabe pare avere abiurato l’Oriente in favore del Liberty occidentale, di cui fa letteralmente incetta e di cui è certamente gran fruitore.

Il riferimento più immediato è l’Arthur Rackham dei Racconti di Mamma Oca , sia per il bianco e nero che traccia silhouette che per la distribuzione dei personaggi nella pagina, aperta e ariosa, in cui sfondi e linee essenziali, come quella del pavimento o del soffitto, vengono rese unicamente dalla posizione dei soggetti e dall’utilizzo accorto e prudente di elementi come oggetti e animali.

L’altra fonte più immediatamente riconoscibile è il complesso di illustrazioni eseguite con l’arte incisoria tra la Secessione Viennese e il déco. Si rintracciano subito le influenze di Károly Kós, Carl Krenek e Ivan Bilibin.

Tuttavia il segno di Nagabe non si ferma al periodo d’oro dell’illustrazione, ma si proietta in avanti, raccogliendo anche le suggestioni posteriori che sono un diretto frutto del Liberty europeo, cioè l’enorme filone di Norman Rockwell e dell’illustrazione olandese per ragazzi degli anni Trenta.

Da Rockwell l’esilità delle figure, ben spaziate e dalle pose ben concepite. Il drappeggio degli abiti, le scarpe molto lunghe, le calze a costine (e molto altro).

Altra traccia immediatamente visibile è quella di Winsor McCay, l’autore di Little Nemo. L’episodio con il leone e il bambino ne porta una vistosa memoria.

Questo in particolare mi è sembrato l’episodio meno riuscito, un po’ pedante e midcult, sul filone “piccolo principe boy’s love”.

Nagabe riesce a essere molto dettagliato anche con tratti non iperrealistici, e questo è uno dei suoi massimi punti di forza.

Qui il riferimento è alla contemporanea illustrazione di favolistica per bambini, tipica dell’areale britannico (Jill Barklem, per capirsi).

Tra il bosco buio abitato da creature oscure e spaventose e il toast tagliato in quadrotti perfetti, c’è un’enorme distanza immaginativa. La capacità di Nagabe di spostarsi tra il domestico e il surreale è tremendamente affascinante e in grado di catturare l’attenzione con immediatezza.

Tuttavia l’insieme dei racconti risulta manierato, didascalico e poco audace. Un po’ incerto sul pubblico di riferimento, che non deve essere troppo maturo per non rimanere deluso da contenuti non certo originali, e non troppo giovane da rimanere turbato da amori queer. Un buon libro, insomma, per i giovani tra i 14 e i 20. Eppure la capacità grafica di Nagabe potrebbe spingersi davvero in là, fino a toccare surrealtà e zone oscure di grande potenza evocativa. Dispiace quindi che il mangaka si sia vistosamente piegato alle regole editoriali del fumetto, rimanendo ancorato a un target giovanile e dipingendo sentimenti e sessualità in modo totalmente conforme all’impronta editoriale corrente. Non c’è infatti nessun guizzo di originalità nelle storie narrate da Nagabe, se non la disomogeneità delle creature che le abitano. Questo può bastare all’occhio, ma non alla mente. La mente cerca qualcosa di più.

Il miglior lavoro di Nagabe pare rimanere uno dei suoi primi manga, Girl from the other side, seguito da Wizdoms. Questo è apprezzabile, mentre il successivo Monotone Blue è davvero banale e non si riesce a capire come sia stato celebrato da così tante critiche positive. Nel tempo Nagabe si è omologato, come succede -credo- a ogni mangaka che aspiri al successo.

Peccato.

<head><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5013683866967974" crossorigin="anonymous"></script></head>

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5013683866967974

Qualche tempo fa ho intercettato l’ennesima discussione facebucchiana sulla pubblicità Pandora, fatta non da femministe o maschi Neanderthal, ma da giardinieri.

Qualche tempo fa ho intercettato l’ennesima discussione facebucchiana sulla pubblicità Pandora, fatta non da femministe o maschi Neanderthal, ma da giardinieri.